■

第一回裁判を本日14:45から東京地裁代46部でおこなってきました。こちらの訴状と相手方の答弁書の確認と次回の期日を決める程度ですぐに終わりました。日本テレビの記者が傍聴と取材をしてくださいましたので,ニュースで見られた方も多いことと思います。

争点は「単独発明は認められない」と,「額」になりますが,前者に関しては,単独発明は厳然とした事実ですから,それを枉げることは,虚偽を申し立てるのでなければ,誰にもできません。私の単独発明の主張は,私の挙げている2つの特許に関しての話で,それ以上のことは何も言ってはいないのです。本件に関わる,河田さんの発明は河田さんのもの,武田さんの発明は武田さんのもの,森さんには発明はありませんという,ごく自然な事実確認の主張にすぎません。このようなごく自然な主張にすぎません。それが東芝にとって裁判で争わなければならないほどのものでしょうか?勿論,それだけの事情はあるのです。

「天才とは99%の汗と1%のひらめきである」とはエジソンの言葉ですが,この場合,「天才」を「発明」と換えても構わないでしょう。エジソンは発明王なのですから。毎日毎日,汗水たらして実験をしているという精神の集中状況の中で1%のひらめきが生まれ,それが発明となるのです。気楽に会議をしていて,最先端の大発明が生まれるようなことはありうべくもありません。京大再生医科学研究所の山中伸弥教授が皮膚の細胞から万能細胞を作る方法を発明しましたが,こんな事が机上で会議をしていて考えられますか?しかし,その方法を公開した途端,誰もができるようになりました。最先端科学技術の大発明とはそういうものなのです。

技術者の名誉にかけてJW-10はユーザ本位の設計に徹しました

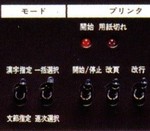

この画像はJW-10のキーボード右上の部分の操作卓にあるスイッチ類です。

左側に,「漢字指定」,「文節指定」と「一括選択」,「逐次選択」の切り替えスイッチがあります。「漢字指定」,「文節指定」は入力モード切替です。入力中,いつでも切り替えることができます。

ところで,読者の皆様は「文節」を正確に説明できるでしょうか?99.9%以上の方はできないと思います。文節の概念は学校文法と言われる橋本文法で提案されたものですので,中学校で習ってもよいのですが,実際には国語の先生でさえ正確には説明できない面倒な「机上の理論*」なので教えられていないのではないでしょうか。私自身,習った記憶がありません。精々「ネ」を入れられる切れ目,程度の知識しか教えられていないと思います。「今日ネ,駅前でネ,松葉カニのネ,大安売りをネ,していたよ」のようにです。

*:橋本文法では概念を述べているだけですので,具体的な文を文節に区切る区切り方の正解というものはありません。文法学者の「説」に分かれてしまうのです。もちろん,概念にさえ一致しない完全な間違いというものはあります。例えば,「今日,駅前ネでネ・・・」は完璧な間違いです。また,「文節などという概念は存在できない」という反対説もあります。東京女子大学教授をされていた水谷先生とある学会の懇親会の席上でお話ししていた時,「天野さん,文節などはないのですよ」と具体的な例を挙げてのお説を拝聴したことがあります。ただ,機械に教える論理的な方法としては文節が最も綺麗な体系であることは確かなのです。

JW-10を研究しているとき,ためしに情報システム研究所の研究者たちに,A4で1ページの文章を出して,文節の切れ目に「/」を入れる問題をアンケート方式でやってもらいました。世間的には,超優秀な人たちということになっていますが,結果は悲惨なものでした。誰も,文節など知らないのです。

それで作ったのが「漢字指定式」モードでの入力法です。よく,「漢字をカッコでくくる」方式で,「(さくねん)の(こっかよさん)は・・・」のように入力すると書かれていますが,これは誤りです。考えれば分かると思いますが,漢字と平仮名は交互に出てくるため,頻繁に切り替えが起こります。「(」,「)」というカッコはシフトキーを用いて入力しなければならない面倒な記号です。しかも,頻繁に使う記号ではないので,使い難い位置にキーを割り当ててあります。そのような方法を考えるというだけで,既に研究者ではありません。ユーザにそのような負担をかけてはいけません。そもそも,文節を見極めることが難しいからというユーザを思いやる動機で作られたモードでユーザ不在の方法を考えてはいけないのです。当然,使いやすい方法を考えました。

当時の普通のキーボードは親指の位置に長いスベース・バーが置いてありました。長いのでキーと言わずバーと呼びます。今のパソコンのスペース・バーの2倍ほどあります。英文タイプでは単語の切れ目にスペースをおくためのバーです。もっとも頻繁に使われるものなので,左右どちらの親指でも使えるようにそのようにしてあるのです。親指は大きくて,力が強く,打鍵にもっとも使いやすい指ですね。

JW-10では,このスペースバーを2等分しました(実際には,英語ほどは使わないとは言え,スペース・キーも必要なので少し小さくなっています)。左を「漢字シフト」バー,右を「ひらかなシフト」バーとして,親指で漢字と平仮名を楽々と切り替えられるようにしたのです。ですから,頻繁に漢字←→平仮名の切り替えが起きても負担になりません。

このように,「漢字指定」モードとは,漢字と平仮名をシフト・バーで指定して入力するというモードなのです。文節で切るということは考える必要がありません。JW-10はこのシフト情報を見ながら自動的に文節を推定して切ってくれるのです。私は,これを「自動分かち書き」という特許にしました。

ついでながら,「一括選択」と「逐次選択」は同音語をいつ選択するかを指定するモードです。今の仮名漢字変換は,同音語をその場で決めないと次を入力できませんが,JW-10では,どんどん入力できました。「一括選択」というのが,そのモードで普通はこのモードで使われていました。JW-10では同音語は選択せずに記憶されていますので,文章を作り終えてから,選択キーを押せば自動的に最初の同音語の位置にカーソルが飛んでいきます。そこで「次候補」キーを押せば,今のワープロやIMEのようにくるくると変わります。ちなみに,このくるくると変わる方式も(他にこのような機械は存在しないので)当然ながら JW-10で考案されたものです。そこで適切なものを「選択」すると,カーソルは次の同音語の位置に自動的に飛んでいきます。このようにして,一括で簡単に選択できる方式なのです。この方式と,今問題の訴訟の対象となっている「一度選択した単語が次からは最初に出てくる」という特許を組み合わせていますので,実際には次々と選択キーを押しているだけで良く,次候補キーでクルクルまわす必要がありません。実に強力な同音語選択方式なのです。「逐次選択」方式は言うまでもなく,現在普通に用いられている方式です。

JW -10では現在のワープロあるいは,かな漢字方式に比して,様々な工夫が凝らされていました。残念なことに,多くの企業が参入する中で,人工知能も言語学も知らないと思われる技術者のためにワープロの中核技術は堕落の道を歩んだのです。ハードウェアだけは半導体技術の進化のおかげで進歩しましたが,言語学的,人間工学的(ヒューマン・インタフェース)は,退化の方が激しかったと思います。産みの親としては残念に思います。

とはいえ,携帯電話の「予測入力」は便利ですね。あれは,NHKのプロジェクトX第95話で,河田氏がマジックの話で思いついたと話していた「予測」方式の途中結果という舞台裏を表示してしまっているものです。もちろん,加えて多少の工夫はしているでしょう。パソコンなどのキーボードでは,キーを叩くスピードのほうがカーソルを移動しているスピードより速いので不要の機能ですが,ケータイの不便なキーでは非常に便利な機能で,重宝しています。

また,東芝には「ルポエース」と言う素晴らしい「一文丸ごと変換」の変換率を持つIMEがあります。これは私の功績ではありません。後継者たちが汗水たらして開発したものです。私がWindowsに搭載されているMS-IMEの言語学無視のあまりの変換率の低さに閉口していた時に,同僚がその存在を教えてくれたものです。その変換率の素晴らしさに感動したものです。しかし,残念な事に,東芝からは次の発表がされています。 有償で販売できないならば,日本の技術の世界遺産とも言うべき,このソフトはパブリックドメインにして,ソース公開すれば良いのです。しかし,東芝がそのような社会的貢献をするというアナウンスは聞いたことがありません。まことに惜しいことです。せっかくの優良技術が死んでいくのです。技術軽視の結果なのです。

== お知らせ ==

Rupo ACE Ver.3.0 の販売は都合により休止いたしました。

また、ソフトパーク以外から購入する方法もございません。

このブログの第一回

東芝ワープロ特許訴訟プレスリリース

東芝ワープロ発明物語:車上のワープロ技術史

プロジェクトX物語

Gooブログ

東芝ワープロ特許訴訟事件 2: 誰がアクロイドを殺そうと

写真: 右の図はJW-10のキーボードの一部です。右上にある「漢字訂正」キーは「漢字の読みを入力して一字単位で訂正する補助機能」のためのものです。

タイトル:言うまでもなく,踊る大捜査線の青島俊作の「事件は会議室で起きているんじゃない。現場で起きているんだ!」がオリジナルです。

「誰がアクロイドを殺そうと」(どうでもいい)とは,斬新な手法で書かれたアガサ・クリスティの「アクロイド殺人事件」への批判論文です。同様に,おおかたの人には「誰が仮名漢を唱えようと」と言うところでしょう。しかし,企業はそれをきちんと評価しなければばりません。「何が技術者を殺すのか」という論文もありますが,技術者の評価を適切にしない企業が技術者を殺すのです。

仮名漢字変換の概念は1960年代中ごろに現れています。仮名漢字変換を私と河田勉氏が始めることになったきっかけというものを,当時新人だった私は正確には知りません。1975年前後,河田氏から我々二人が「かな漢字変換をすることになった」と聞いたのが最初です。これを誰が言い出したのかは推測しかできません。結論から言えば,森健一氏は当時,漢字入力の必要性を感じていました。その具体的方法として,かな漢字変換という方法を提案したのは,私に送られてきた河田氏の文書に書かれた主張によれば河田氏だということです。この河田氏の主張には信ずべきそれなりの裏づけがあります。森氏自身が自分が言い出したのだというような主張をしていないということも強力な裏づけのひとつです。

森氏は,「毎日新聞からの依頼で,その記者のために漢字入力機器を試作した」という意味のことを言っていますが,仮名漢字変換の採用を発案したとは一言も言ってはいません。そもそも,私が「毎日新聞」云々の話を知ったのはJW-10を発売した後のことで,それも森氏に聞いたわけではありません。1989年8月22日の毎日新聞に掲載された「10歳のワープロ社会」連載で読んだのが最初でした(「匠の時代」に匿名では出ています)。つまり,発売後10年も後のことでいかにも不自然です。河田氏は「あれ(毎日新聞の依頼で仮名漢字変換を始めたという話)は後で付けた話です」とその時,私に告げたのですが,正確に読めば,「毎日新聞の依頼でかな漢字変換を始めた」とはどこにも書いてありません。世間がかってにそのように想像したにすぎません。あるいは想像するように書かれていると言ったほうが適切かもしれません。この連載のいたるところに出てくる言葉は「漢字かなまじりぶん入力機」です。つまり,ここの写真の漢字テレタイプをもっと便利にした程度の機械ということでしかありません。

それを更に裏付ける次の発言があります。

毎日新聞1989年8月24日号「10歳のワープロ社会 3」の中で(最後の部分),で弓場氏は次のように語っています。

「ワープロのようなものができるとは,思っていなかったんです」

また,森氏は,1998年12月9日,立教大学産業関係研究所主催の“日本語環境の未来---ワープロ誕生20年と今後”と題したシンポジウムにおいて「森氏らのグループは当初、漢字かな混じり文に変換する技術を研究し始めた。同氏によれば、「必ずしも現在の“ワープロ”を目指して開発を進めたわけではなかった」と語った」と報道されています。

弓場氏も森氏も私のワープロ構想などには思いも至らなかったので,そのように思ったのは当然のことでしょう。

今でこそ,空気のように自然な機械であるワープロですが,30年前までは誰も想像さえできない機械だったのです。

ワープロ今昔物語

文章を書く人にとって、ワープロの一番ありがたい点は、右寄せとかセンタリングなどの「芸」ではない。最も単純な「訂正」「削除」「挿入」こそが驚きなのだ。

原稿用紙に向かって、ペンを握ったまま、ああでもない、こうでもないと悩み、「ある日……」と書いては紙を丸め、「私の……」と書いては引きちぎり、くずかごや周辺はごみだらけとなる。それというのも、傑作意識だけでなく、紙に向かって書くという作業は、訂正も削除も、ある種の覚悟が必要だからである。書き出しがスムーズにいかないと、文の流れは極めて悪い。ところが、ワープロで文章を考える場合、気に入らなかったらすぐ消せるし、それで紙が無駄になるということもない。気を入れて清書したのに、1つの間違いから気分台無しになるということもないのだ。また、文の流れを気にせず、思いついたまま、メモ的に文を書いておき、あとで「移動」や「挿入」で立派な文章を組み立てられる。その結果、きわめて楽な気持ちで文章を考えることができ、構える必要もなく、アイデアが湧いてくる。もちろん、つぶやきにすぎないものや、単なる思いつきも記憶しておけるから、あとで「しまった!取っておけばよかった!」と悔やむこともない。

考えてほしい。文字発明以来、こういう作業は何千年間も不可能だったのだ。

−−http://homepage2.nifty.com/maeno-sc/page008.html

岩波新書に「零の発見」という本があります。私たちが何の疑問も抱かずに使っている「0」はインド人によって発見されるまでこの世界には知られていませんでした。

インドにおける零の発見は,人類文化史上に巨大な一歩をしるしたものといえる.その事実および背景から説き起こし,エジプト,ギリシャ,ローマなどにおける数を書き表わすためのさまざまな工夫,ソロバンや計算尺の意義にもふれながら,数学と計算法の発達の跡をきわめて平明に語った,数の世界への楽しい道案内書.

「1020 x 809」 は小学生でも簡単に計算できますが,「0」を持たない漢数字で 「一千二拾 x 八百九」をどのようにしたら計算できるか考えてみれば分かるでしょう。何事にも,今は当たり前のことが,当たり前でなかった時代があるのです。

森氏が1960年代から70年代にかけて漢字入力の方法を模索していたことは,毎日新聞の上記記事中にある漢字の全文字配列タブレットを試作(毎日新聞の記事が出るまで下にスクロールしてください)したことや,あるいは,東芝総研に残されている漢字を1字づつ入力するソフトを彼の配下に開発させていた報告書でも明らかです。この一字単位での入力法の開発は,私が東芝総研に入所する1973年の1年前,1972年に報告書が出て終了,チームも解散していました。当時,通産省の電子技術総合研究所でも同じ方法が模索されていたような,ごく普通に考え付くポピュラーな方法でした。

これは,理系の普通の(情報工学専攻でさえない)大卒と高卒*の人たちによるチームが行った開発ですので,このような方法しか考えられなかったのです。しかし,この方法はたった一字を入力するにも大変な手間がかかるため実用には程遠く,全文字配列タブレットの方がはるかに実用的ですから,森氏はこのような発想での漢字入力には限界を感じたのでしょう。それで河田氏を京都大学に研究生として派遣することを考えたのだと思います。

*:後に大いに私を助けてくれることになったこのチームの一人の武田氏が,この時の経験で,JW-10に一字入力の補助機能をつけることになります。たとえば,「入力機」は,MS-IMEで変換できませんから,実験してください。このように辞書に言葉がない時,JW-10では「入力」と変換し,「機」を一字入力機能で入力できました。もっとも,私はわずらわしい一字入力機能を使わず,「機器」と入れてから「器」を削除していましたけれど。今も,そうしている人が多いのではないでしょうか。

京都大学は人工知能研究のメッカで,最新の言語理論を用いて,日本語を「字」ではなく,「文章」として扱うという研究を進めていました。当時の日本の大学にはようやく情報工学科が設置されたばかりで,その急先鋒である京都大学でさえ,まだ卒業生が出ていない時期であることに注意してください。京都大学は電気工学教室が情報工学の講座をもっていました。坂井研究室です。この講座の助教授であった長尾先生の下に,河田氏が研究生*として派遣されたのです。

*: 河田氏を「京大大学院に国内留学させた」という表現が記事で散見されますが,河田氏自身はまじめな方でそのような虚偽は口にしていません。政治家の学歴詐称が問題になった事件がありますが,それと同じことになるからです。「大学院(工学研究科)」というのは制度であり,また組織であります。難関の入学試験があり,工学修士または工学博士の学位記が修了者に発行されます。彼はそのような組織には属していません。河田氏は社内報告書に「研究生」であったと正確に書いています。研究生とは,教授がさまざまな事情で私的に研究室に預かった人のことです。坂井研には大学院浪人,企業からの派遣者などが研究生として居ました。

坂井研究室の人工知能の研究は,通常の理系の学科しか出ていない技術者にとって見れば,江戸時代の日本人が欧米の近代文明に触れたように衝撃的なものでした。小さな木造の帆船しかもっていなかった江戸時代の人々が,ペリーの蒸気エンジンで動く鋼鉄製の巨大な軍艦を見て「太平の ねむりをさます 上喜撰*(蒸気船) たった四はいで 夜も寝られず」と歌ったような状況であったでしょう。人工知能技術による言葉の処理は,技術者でさえ想像できないような余りにもきらびやかな技術だったのです。「数学の計算をする機械で,言葉を計算する」という発想は人工知能技術を知らない技術者には想像もできなかったのです。

*: 上喜撰 上等なお茶。これを沢山のむとカフェインのために眠れなくなります。かけことばになっています。ペリーは4隻の艦隊で東京湾に侵入してきました。

河田氏が文節解析の初歩技術である形態素解析技術を京大で勉強したという誤りがワープロの歴史を書いたものの中で散見されますが,これは想像で書かれたか,ためにされた虚言です。京大ではそのレベルの研究は10年近く前に終了しており,坂井研究室では70年代にははるかに難しい「意味解析」を研究していました。私の同期の友人の辻井潤一氏(現東大教授)が長尾先生に師事し,格文法のモチーフに基づいて統語解析と意味解析を統合した日本語解析を研究していたので,河田氏はその一端をテーマとしてもらって日本語の統語・意味解析を研究していたのです。使っていた計算機はFACOM230-60という大型計算機センターの超大型機をテレタイプからタイムシェアリングで用いるという形態です。いうまでもなくこの時期のFACOMには漢字を使う設備はありません。

とにもかくにも京大の人工知能研究のフレーバを嗅いだ河田氏が自然言語処理に関するいくつかの用語を知り,東芝に持ち帰ったであろうことは容易に想像できます。その一つに「かな漢字変換」という言葉と概念があって,東芝に帰り,何を研究するのかと上司に聞かれて「かな漢字変換」を一つの候補に挙げたというところが真相ではないかと思われます。

和解交渉において,東芝の代理人に「単独発明は認められない」,つまり「発明を一人でおこなったとは言ってくれるな」と言われた時,何を言われているのか意味がわからず,こちらの弁護士ともども頭をかしげたのですが,私の発明だけでなく,河田氏が提案したということでも多少は困るという事情もあるのだと分かりました。

東芝ワープロ発明訴訟事件 1: 日本を「おしん」の時代に戻さないために

写真: 1978年10月3日 東京流通センターにおけるデータショウに出品されたJW-10原型機。あの日のパンフレットです。3日間,終日,立ちっぱなしで説明しました。

タイトル:言うまでもなく,踊る大捜査線の青島俊作の「事件は会議室で起きているんじゃない。現場で起きているんだ!」がオリジナルです。

このブログは,天野真家,本人による東芝の提訴の解説です。

小学校4年生の頃,学校の映画鑑賞会で「怒りの孤島」を見ました。半世紀もたっているのに,そこに描写された貧しさ,哀しさは,二木てるみの可憐な少女姿と重なって忘れることができません。

日本は世界第二の経済大国と言われています。しかし,自然にそうなったのではありません。大戦後の先人たちの技術に対するたゆまぬ努力のおかげなのです。明治維新の時代,日本は食べるものにもこと欠く極貧と言っても過言ではないくらい貧しい国でした。

食べる物がないということがどれほど悲惨な事かは,70歳以上の方々なら戦争で体験済みでしょう。若い方々には,藤原ていさんの「流れる星は生きている」(中公新書)を一読されることをお勧めします。涙なしにこれを読むことはできません。7歳の正広と3歳の正彦,それに1ヶ月の新生児咲子を背負っての敗戦による満州からの逃避行の悲話です。藤原ていさんは産後まだ1ヶ月の26歳。そんな状況で,少しのお芋しかない食事の次の場面が生起します:

正広は大事そうにゆっくり食べている。正彦は餓鬼のように食べてしまって,いつものように私の分をねだって来た。お行儀の悪いことはしないように一応たしなめたが聞かない。ついに負けて私の残っている分を正彦に与えようとした。

「正彦ちゃん,もうこれだけですよ。そんなにお母さんを困らせないでね」

正彦は私の分を貰ってやっと落ち着いた。私は正彦の食べ方を見ながらまた涙が出そうでならなかった。

「お母さん,僕のをお母さんに上げるよ,お母さんお腹がすいておっぱいが出ないでしょ」

今までじっと見ていた正広が突然こういって,まだ半分食べ残して歯のあとがついているお芋を私に差し出した。私は正広が本気で私にそういってくれるのをその眼ではっきり受け取ると,胸をついて出る悲しさにわっと声をあげて泣き伏してしまった。

七歳になったばかりのこの子が自分が飢えていながらも母の身を案じてくれるせつなさと嬉しさに私は声をたてて泣いた。

--- 「流れる星は生きている」 p111

アフリカの骨と皮だけになった子供たちの痛ましい姿は今でも時にテレビで見かけます。あのように日本がならないと言う保証はないのです。日本から技術が無くなるということは,今の文明的生活の全てがなくなるに等しいことなのです。

第二次大戦後,日本は奇跡の復活に成功し,現在,我が世の春を謡っています。しかし,つい数十年前には,まだ「おしん」,「怒りの孤島」,「女工哀史 野麦峠」の時代があったことを忘れてはなりません。

今の日本の繁栄は何によって支えられているのでしょうか?天然資源?違います。観光資源?違います。世界第二の経済大国である事が多少の観光資源になっている程度にすぎません。農産物の輸出?逆に,今の日本は輸入がなければ食料の供給もできませんね。では,農産物を買うお金はどこから出ているのでしょう。工業製品です。唯一,工業製品,それも世界に冠たる高品質の工業製品が日本を,ひいては我々の生活を支えているのです。もし,世界が欲しがる素晴らしい工業製品を作る力を日本が失えば,一体どのようにして食料を輸入し,石油を輸入し,他のありとあらゆる天然資源を輸入するお金を儲けるのでしょうか?北朝鮮のような最貧国に墜ちる以外に道があるのでしょうか。日本を支えている高品質の工業製品は技術者の頭から生まれるのです。技術立国とは,人的資源立国ということなのです。

しかし,日本では技術者は優遇されてはいません。単純にアメリカと比べてはいけません。アメリカでは「技術部長募集」が行われるような国なのです。日本のような(相当壊れてきたとは言え,まだ基本は)終身雇用の国とはまるで異なる構造になっているのです。今,日本では理系離れが叫ばれています。OECDの PISA(生徒の学習到達度調査)では,日本の子供の学力は低下の一途を辿りついにトップクラスから脱落したと報告されています。私は大学の教員をしています。今,私立大学は地方に出向き,予備校の教室を借りて入試を行っています。同時に数校の大学が同じ予備校で試験をすることも珍しくありません。昨年,仙台の入試に行き,教室を見て愕然としました。中堅クラスの大学の文学部の入試会場は100名ほどの教室が満員に近いほどの盛況ぶりでした。一方,やはり中堅クラスの大学の理工学部は100人の教室に1人だけだったのです。それほどに理系離れが進んでいるのです。

理工学部,特に工学部は,授業が難しく,単位は出にくく,3時間も4時間もかかる,下手をすると徹夜になる実験があり,卒研は厳しいのです。確かに,就職そのものは楽です。求人倍率は圧倒的に高いからです。しかし,入社してしまえば,大学時代,楽して(例外はあるでしょうが,一般論ということです)4年間を送ってきた文系と処遇は同じで,ひょっとすると出世は文系の方が早いとすれば,よほどの機械好きか,物好きでなければ理系に行きたがらないのは普通の人間の考えでしょう。

しかし,そのようなことが十年単位で続けば技術立国を支える「かなめ」がなくなります。戦前は,いや,戦後暫くも,「Made in Japan」は「安かろう悪かろう」の代名詞でした。今のほとんどの中国製品に日本人が持っている感覚を世界が当時の日本に持っていたのです。ところが,いまや,「Made in Japan」は「高品質」,「世界の憧れる工業製品」の代名詞になっています。と友人に言ったら,君は現状を知らない。そんな時代はもう去ったと意見されましたが,今はまだ大丈夫ではないかと私は思っています。

しかし,今のままで,あと20年経ったら,日本はどうなっているかわかりません。教育の大改革も必要でしょう。それは他の人々に任すとして,ここでは工学部に行き,技術者になりたいと思わせる技術者の地位の向上の対策が必要であることを訴えたいと思います。

私は、2007年12月7日、東芝を提訴しました。日本語ワードプロセッサの生みの親として,技術者の名誉をかけて,技術発明の名誉はその発明者にあることを世に訴えたかったからです。その提訴の経緯について,ここで詳しく書いていきたいと思います。

私の行った発明は,「できる道理がない」と言われた仮名漢字変換を実用化するために必須の技術でした。それが発明された歴史についてはここで詳しく述べてあります。

東芝では,2000年前後だったか,「自立自援制度」ということを始めました。内容は「早期退職制度」なのです。しかし,当時,あちこちの企業が早期退職希望者を募るたびに,マスコミで騒がれていました。「xx社も早期退職を開始」などの記事が紙面をにぎわしていたことを覚えておられる人は多いでしょう。東芝はこのマイナスのイメージを嫌って,「自立自援制度」とネーミングを変えたのです。これで,記者の目を逃れることができました。自立とは,字のごとく,会社を辞めて自分でベンチャー企業でもおこして自立しなさいということです。自援なんてことばはありませんね。自分で自分を援助しなさいということです。自立と内容的には同じです。これに応募すれば退職金の割り増しをもらえます。

社内にいても先がないと見越した技術者は,この制度を利用して次々と退職していきました。私の友人,知人も相当数が退職していったのです。彼らは50歳前後でした。ところが,研究所の社員は大学の教員で出る人がほとんどで,この場合,大学に行くのは「自立自援」ではないという屁理屈をつけられて,彼らは退職金の割り増しを行ってもらえませんでした。私のかつての部下も数年前から早く大学に出て行くようにと言われていました。ちょうどこの制度の時期と,行っても良い大学が見つかった時期が重なったので,自立自援制度で退職しようとしたところ,上の理由を言われて退職金割り増しなしで出て行ったのです。

彼は自分から進んで大学に出ようとしたわけではありません。できれば定年まで会社に居たかったのだと思います。なかなかポストのない首都圏を離れて地方に行くことになり,単身赴任などで現在の生活形態を大幅に変えることになるからです。辞めよと勧告されて辞めたにもかかわらず,自立自援ではないと言われたのです。なるほど,自立自援制度とはそのような使い方があるのかと東芝の本社スタッフの知恵の深さに私は感心しました。マスコミの目をくらますだけでなく,退職金割り増しを削減することもできる制度だったのです。「早期退職制度」ならこんな屁理屈は付けられないでしょう。

研究所の中には親が自衛業の人がいて,彼の場合,親の後を継ぐという名目で割り増し金をもらい,実は大学に就職しました。この人は,キャリアロンダリングだなどと陰口を叩かれていました。しかし,この話を事業部の知人にした所,事業部ではそんなことはないといわれました。うちの部で大学に出た人もいたが,ちゃんと割増金をもらっていたというのです。つまりは,割増金を出すか出さないかは部署の担当役員の腹づもりで決まるようなのです。割増金を少なくした役員は成績が良くなり,昇進できるということなのでしょうか?現実をみると確かに,そうなっています。

技術立国を支える技術者がこのような使い捨ての状態にあっては,誰も技術者になりたいとは思わないのは理の当然です。文系でも使い捨ては同じかもしれません。同じであるなら,まだしも文系の大学で楽をしようと考える若者を責めることが誰にできましょう。1980年代後半のバブルの時代,工学部から銀行に就職する学生がかなりの数いました。人間はなぜ努力するのか?大半は,良い生活をしたいと思うからで,良い生活を保障するものは高い収入です。これは大方の真実でしょう。工学部を出ながら,製造業より収入が圧倒的に良い銀行へという風潮を誰が非難できるでしょう。日本がローマ帝国のごとく滅びることがないように,技術立国を支える技術者の努力に報いる処遇をする必要が,企業にはあると私は考えています。

私は上のような環境の中,2004年に56歳で定年扱いで退職しました。私が,「発明者の名誉をかけた訴訟である。技術立国を支える技術者の待遇改善を訴えたい」と言っているのは,この退職と関係があるのです。私は,1970年代当時不可能と言われた仮名漢字変換を実用に導き,日本語ワープロを製品化しました。ところが・・・その栄誉は人事的には私には付けられていないことが退職時に明確に判明したのでした。そのため,非常に劣悪な条件で退職を余儀なくされました。このような事件がなければ,精神的にも,肉体的にも,経済的にも大変な負担を伴う訴訟など行うこともなく平和な人生を送ったことでしょう。これが,「発明者の名誉をかける」の意味なのです。

そして,この訴訟を通して,すべて,技術者の発明の名誉は発明者に帰属するものであることを訴えているのです。私の事件は飛行機を発明したライト兄弟が名誉を奪われた事件と非常に良く似た経緯をたどっています。「不可能といわれていたこと」,「それを不断の努力によって成し遂げたこと」,「その名誉を権力によって奪われたこと」などです。このような不名誉な事件を日本が再び起こすことのないようにと願って。(続く)